CAJA DE RESISTENCIA: MEMORIA, ARCHIVO Y MILITANCIA EN EL CINE.

ENTREVISTA A CONCHA BARQUERO

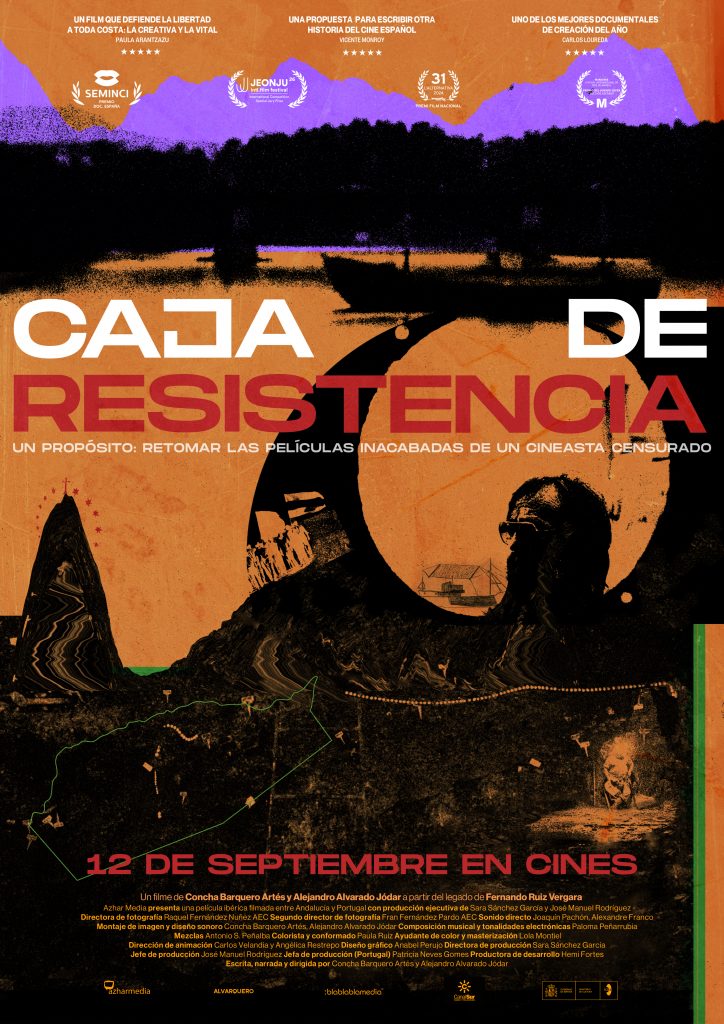

Con Caja de Resistencia (2023), los cineastas Alejandro Alvarado y Concha Barquero firman una de las obras más sugerentes del documental español. Ambos directores, con una trayectoria marcada por la investigación histórica y la exploración del lenguaje fílmico, continúan aquí una línea de trabajo que entrelaza memoria, política y cine. Su mirada se sitúa en la confluencia entre el ensayo visual y la arqueología documental, para indagar en los silencios y ausencias del relato oficial.

La película parte del legado del cineasta Fernando Ruiz Vergara, autor de «Rocío (1980), uno de los documentales más controvertidos y censurados de la Transición española. A partir de un vasto conjunto de materiales —filmaciones descartadas, proyectos inacabados, archivos personales y testimonios íntimos—, Alvarado y Barquero construyen una pieza que no sólo revisita una figura clave, sino que plantea una reflexión más amplia sobre los mecanismos de la censura, la represión y la resistencia artística.

El título, Caja de Resistencia, funciona como una metáfora doble: remite tanto a las cajas donde se custodiaban los documentos de Ruiz Vergara —contenedores de una memoria latente— como a la expresión sindical que simboliza la solidaridad y el sostén colectivo frente a la adversidad. Desde ahí, la película se despliega como un viaje por los territorios del olvido: archivos, minas, fosas, sótanos… espacios subterráneos donde la historia, silenciada, espera ser escuchada.

Con un montaje preciso y poético, los directores logran tejer un relato que se mueve entre lo íntimo y lo político, entre el ensayo fílmico y la crónica emocional. Caja de Resistencia no busca reconstruir una biografía cerrada, sino activar preguntas, abrir grietas en la historia y revelar la vigencia de las luchas que Ruiz Vergara encarnó: la memoria, la justicia y la libertad de creación.

Presentada en festivales como la Seminci de Valladolid, la película confirma a Alvarado y Barquero como dos de las voces más sólidas del documental de creación contemporáneo, comprometidos con una forma de cine que, lejos de la nostalgia, se enfrenta al pasado para repensar el presente.

Es el momento de hablar con la codirectora Concha Barquero

C. G. : ¿Qué papel tiene vuestro cortometraje “Descartes” en la preparación de Caja de Resistencia. ?

Concha Barquero: Descartes tiene mucho que ver con Caja de Resistencia. En realidad, forma parte de la misma investigación y es como una especie de deriva dentro de todo nuestro trabajo visual e histórico sobre Fernando Ruiz Vergara.

C. G.¿Vuestro punto de partida para tratar la figura de Fernando Ruiz Vergara fue Descartes?

C. B. : En realidad es anterior. Descartes fue más bien una parada en mitad del camino. Comenzamos a investigar sobre Fernando en 2010, un año antes de su fallecimiento. Alejandro estaba entonces realizando su tesis doctoral sobre películas documentales censuradas durante la Transición. El encuentro con Fernando fue muy intenso y revelador: sentimos una sintonía muy fuerte con él, tanto espiritual como política, aunque a priori no teníamos mucho en común.

Él quiso vincularnos a su último proyecto, una película sobre las minas de wolframio de Panasqueira, uno de los capítulos de Caja de Resistencia. Al año siguiente falleció. Sus amigos compartieron con nosotros sus documentos —que habían guardado en varias cajas— y los escanearon generosamente para quienes habíamos estado cerca de él. A partir de ahí surgió la idea de investigar todo su entorno y su legado, incluyendo materiales relacionados con Rocío.

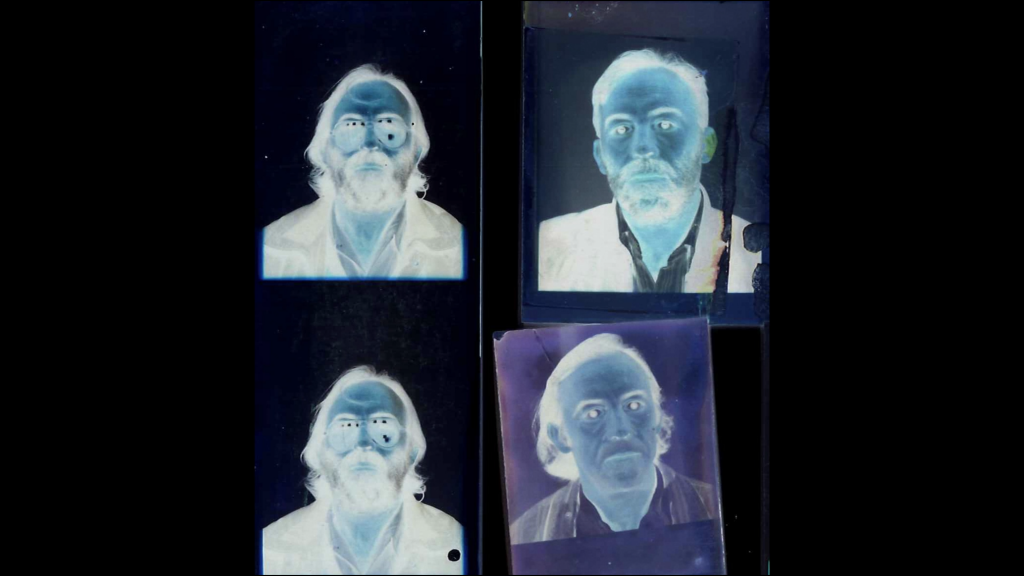

Seleccionamos los proyectos más significativos y comenzamos distintos procesos de investigación. En ese camino llegamos a la Filmoteca Española, donde descubrimos no solo una copia de la película, sino también abundante material descartado del montaje. Fue una gran sorpresa. Conociendo el proceso de producción de Rocío, aquel hallazgo nos permitió hablar de una película silenciada a través de imágenes mudas descartadas, lo que nos pareció muy elocuente.

C. G. Sí, es una metáfora preciosa: una película muda sobre un cineasta silenciado.

C. B. : Exactamente. Hicimos una selección e inventario de esos materiales, y esa idea del inventario se convirtió en una fórmula poética dentro de Caja de Resistencia, para abordar los proyectos inacabados de Fernando.

Además de la Filmoteca Española, visitamos la de Andalucía, la de Cataluña, y también localizamos materiales del Equipo de Cine Andaluz, una cooperativa que Fernando fundó a inicios de los años ochenta. Su objetivo era crear informativos cinematográficos con identidad andaluza.

El proyecto también nos llevó a Portugal, donde investigamos la campaña electoral de Otelo Saraiva de Carvalho en 1976. Hemos recopilado mucho material de esa etapa. En definitiva, se trata de una película híbrida, una película de archivo: no solo por trabajar con archivos externos, sino porque parte de nuestro propio material ya es casi de archivo, por el tiempo transcurrido desde su filmación.

C. G. : Y en ese proceso, ¿cómo fuisteis comprendiendo la personalidad de Fernando? En la película aparecen momentos muy reveladores, como la entrevista en Canal Sur, donde se ve claramente que era una figura incómoda para la España de entonces.

C. B. Sí, y probablemente también lo sería hoy. En esa entrevista está como un cordero entre lobos. Se ve la interpretación sesgada e injusta que se hacía de su obra. Aun así, incluso allí un antropólogo reconoce que las mejores imágenes sobre la romería del Rocío están en su película Rocío.

Fernando tenía una personalidad arrolladora: locuaz, apasionado, a veces bronco, pero muy generoso y emocional. Nosotros quisimos reflejar esa complejidad, sobre todo en sus últimos años, cuando, consciente del final, seguía afirmando que aún quedaba mucho por hacer. No queríamos hacer un ensayo teórico, sino incluir una línea biográfica que mostrara al hombre detrás de las películas.

C. G. : ¿Por qué crees que no logró llevar a cabo sus últimos proyectos, incluso en Portugal?

C. B. : El cine es un arte colectivo. Y tras la sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó la censura sobre Rocío, Fernando entró en una profunda crisis. Volvió a Portugal, donde había sido feliz durante la Revolución de los Claveles.

Él no había estudiado cine en una escuela oficial; lo aprendió en la calle, en cooperativas, en la práctica. Tras la censura le fue difícil reunir un equipo estable que le ayudará a materializar sus ideas. Creo que hay una cuestión de clase que atraviesa toda su biografía, además de la censura, que explica por qué no pudo seguir filmando.

C. G. : ¿Os disteis cuenta, durante la investigación, de cómo el silencio y la censura lo fueron ahogando?

C. B. : Sí. Aunque cuando lo conocimos conservaba mucha energía, sus amigos cuentan que tenía grandes esperanzas en la sociedad de la Transición, en un país más valiente y rupturista. Pero la sentencia de Rocío fue simbólica: marcó el tipo de país que se estaba construyendo.

C. G. : Totalmente. ¿Por qué el título Caja de Resistencia?

C. B. Al principio se iba a llamar Un filme portugués, casi portuñol, pero era un título largo y complejo. Finalmente pensamos en las cajas donde estaban sus proyectos, que al abrirse destaparon mundos posibles. Además, la expresión “caja de resistencia” existe en el ámbito sindical para referirse al apoyo económico a las luchas obreras. Nos parecía perfecta: aludía tanto a las cajas físicas como a la resistencia vital de Fernando.

C. G. Las películas que incluís tratan sobre temas muy actuales: la minería, las fosas, la memoria histórica…

C. B. Sí, queríamos abordarlo sin nostalgia, buscando la vigencia de sus ideas. Muchas de esas problemáticas siguen sin resolverse: la falta de justicia para las víctimas del franquismo, la crisis de vivienda, la gentrificación… Todo sigue resonando.

C. G. También me sorprendió descubrir la película “Las dos orillas» de Juan Sebastian Bollaín.

C. B. Sí, esa película recoge parte de la utopía vital de Fernando, que soñaba con vivir en un barco en Sevilla. Bollaín transforma esa idea en una fantasía cinematográfica. Nos interesaba mostrar cómo esas utopías también dejaron huella en otros cineastas.

C. G. : Habéis logrado retratar una vida compleja sin idealizarla. No hay juicios de valor, y eso se agradece.

C. B. : Era importante no ser complacientes. Mostramos a Fernando con sus luces y sombras. Admiramos profundamente su valentía y su creatividad, pero también queríamos reflejar las interrupciones, los fragmentos, los proyectos truncados. Por eso construimos la película sobre la idea de lo subterráneo: las minas, las fosas, los archivos, los sótanos donde descansan sus materiales… todo lo que permanece oculto pero lucha por salir a la luz.

C. G. Como cineasta documentalista, ¿Cómo entendemos el papel del documental para recuperar voces silenciadas?

C. B. : El documental de creación tiene un enorme potencial. Más allá de la temática, debe reivindicarse por su fuerza cinematográfica, su capacidad poética e imaginativa. No se trata solo de informar, sino de crear.

C. G. Y tras su paso por festivales, ¿Qué reacciones habéis recibido?

C. B. : Muy intensas. A la gente le sorprende descubrir que Rocío sigue censurada. Genera impotencia y reflexión. También me emociona ver a jóvenes interesados en estas historias.

C. G. Después de tantos años con este proyecto, ¿qué huella te ha dejado Fernando?

C. B. : Ha sido una experiencia de una década. No seguiremos trabajando exclusivamente sobre él, pero su militancia y su ética cinematográfica nos acompañarán siempre.

C. G. Por último, ¿Cómo abordaste la estructura y el montaje?

C. B. : Nosotros escribimos mucho antes de montar. Aunque luego las imágenes nos sorprendan, creemos en la escritura como fase esencial. El montaje duró cerca de un año. Es un proceso íntimo, donde las imágenes cobran vida y dictan su propio ritmo.